La sfera deve essere completamente ricoperta di fotomoltiplicatori per captare i deboli lampi di luce.

Come indica il nome, un fotomoltiplicatore moltiplica segnali luminosi anche debolissimi rendendoli così misurabili. È composto da un tubo a vuoto contenente diversi tipi di elettrodi. Un fotone che lo colpisce provoca il rilascio di un elettrone, il quale, accelerato da un campo elettrico, innesca un processo di moltiplicazione a cascata che genera centinaia di milioni di elettroni. Questi producono un segnale elettrico misurabile.

I fotomoltiplicatori si trovano molto spesso all’interno dei rivelatori degli esperimenti di fisica delle particelle, ma sono anche ampiamente usati in astronomia, nella diagnostica per immagini in medicina, e perfino nella produzione cinematografica, per convertire le pellicole in video digitali. Un fotomoltiplicatore, in sostanza, capta un bagliore di luce – anche un solo fotone – e lo amplifica, convertendolo in un segnale elettrico di intensità proporzionale. Il principio di funzionamento di questi rivelatori si basa su due fenomeni fisici: l’effetto fotoelettrico e l’emissione secondaria. Il primo consiste nell’emissione di elettroni da una superficie di un materiale quando questa è raggiunta da radiazione luminosa. È un fenomeno storicamente molto importante perché la sua spiegazione – che valse il Nobel ad Albert Einstein – aiutò a chiarire la natura della luce e a sviluppare la meccanica quantistica. La teoria che descrive il comportamento e le interazioni di materia e radiazione. In particolare, dall’effetto fotoelettrico, risulta evidente che la luce è suddivisa in pacchetti di energia, le particelle che chiamiamo fotoni. Il secondo effetto, l’emissione secondaria, è il fenomeno che si osserva quando un elettrone colpisce un elettrodo provocando l’emissione di altri elettroni. Un elettrodo del genere, dove quindi avviene una moltiplicazione di elettroni, è detto dinodo.

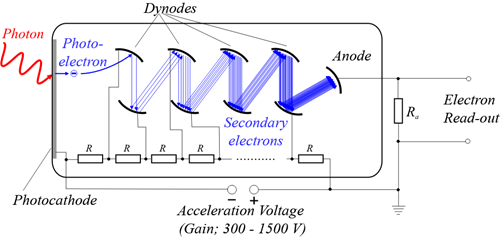

Un fotomoltiplicatore è costituito da un tubo di vetro in cui è creato il vuoto che contiene tre tipi diversi di elettrodi: il fotocatodo, dei dinodi (in genere una dozzina) e l’anodo (Fig.1). Il fotocatodo è posto all’entrata del tubo ed è fatto da un materiale che quando è colpito da un fotone emette uno o più elettroni per effetto fotoelettrico. Questi elettroni – detti primari – sono indirizzati verso una serie di dinodi posti in successione, che hanno la funzione di moltiplicare gli elettroni. Il primo dinodo ha un potenziale più positivo rispetto al fotocatodo, perciò l’elettrone primario accelera verso di esso. Qui avviene l’emissione secondaria: il dinodo emette elettroni. Questi elettroni, detti secondari, sono accelerati verso il dinodo successivo, che è più positivo del primo. Il meccanismo si ripete quindi per tutti i dinodi: l’emissione secondaria moltiplica il numero di elettroni e il campo elettrico li accelera. La cascata di elettroni prodotta è raccolta dall’anodo, l’elettrodo con il potenziale più positivo di tutti, posto alla fine del percorso, generando un impulso elettrico misurabile. La catena di dinodi permette di avere una moltiplicazione esponenziale del numero di elettroni: a partire da un solo elettrone primario prodotto dalla luce incidente si possono ottenere centinaia di milioni di elettroni secondari. Il fotomoltiplicatore, come indica il nome, è un amplificatore di segnale.

Fig. 1 Schema di un fotomoltiplicatore. In rosso il fotone iniziale, in blu l’elettrone primario e gli elettroni secondari. I rettangoli vuoti in basso rappresentano resistenze poste nel circuito elettrico accoppiato ai dinodi (dynodes) per aumentare in sequenza il loro potenziale elettrico. (Crediti: Wikimedia Commons)

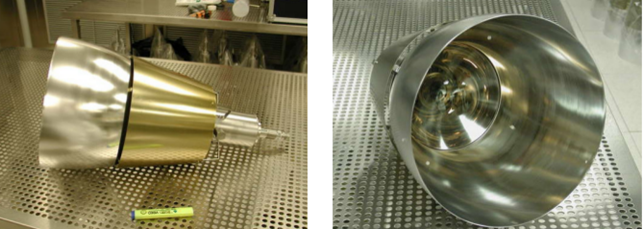

Fig.2 Vista laterale e frontale di un fotomoltiplicatore del modello usato nell'esperimento Borexino ai LNGS. (Credits: Steve E. Hardy, PhD Thesis)

Scopri gli esperimenti e aiuta l'alieno a tornare a casa!

Gioca ora